Em guarani: resistência

símbolo de luta e vulnerabilidade às margens da BR

Damiana não sabe dizer a própria idade, mas se lembra exatamente de todos os que morreram ali na estrada, como se um dia fosse cobrar por tudo o que perdeu na luta pela terra. Nem ao menos os animais são esquecidos.

- Nove pessoas já é muito pra mim. Nunca fazendeiro vai pagar tudo para nós. Agora aqui, eu morava no acampamento de rodovia, perigoso. Quando saí aqui, meus cachorros morreram tudo. Tudo, cachorro, cadelinha também.

Luta. Seria impossível definir Damiana Cavanha por outra palavra. Mulher guerreira, como ela mesmo se descreve, a indígena de 60 e poucos anos, instalada à beira da BR-463, no município de Dourados, já perdeu o marido, a tia, filhos e netos.

Ciente dos riscos da vida à beira da estrada, as crianças estão sempre sob os olhos atentos dos adultos e os animais de estimação presos a correntes. Poucos metros distanciam as casas das famílias da BR, protagonista de tantas tragédias envolvendo os Kaiowá.

A comunidade é formada principalmente por mulheres e crianças

A pequena Vanieli, de 3 anos, não desgruda da mãe, enquanto carros e caminhões passam a poucos metros de sua casa

Damiana carrega no rosto a seriedade e tristeza da vida que tem. Quase nunca sorri. As mãos e pés pequeninos e a baixa estatura a fazem parecer frágil na imensidão da terra. Se engana quem pensa assim, o espírito de liderança e grandeza da cacique é distribuído em seu quase 1,5 metro de altura e transborda sua medida. Uma exceção entre as Kaiowá, ela é a cacique da comunidade e não tem medo das ameaças que sofre, passou a liderar o Apyka'í após a morte do marido. Sua proteção está nas pinturas do rosto e no mbaraka que segura. Sempre preparada, as respostas são objetivas. Damiana é um símbolo de coragem para quem a conhece.

- Pra ficar mulher líder, tem que ter coragem. Tem que ter coragem e encarar mesmo qualquer coisa. Eu não tenho medo não, medo não. Líder mulher é pra perder a vida por causa da terra. Não tenho medo mesmo.

O acampamento, mais conhecido como Apyka’í, é formado principalmente por mulheres e crianças, caso incomum entre os Kaiowá e que dificulta uma nova retomada do tekoha. Hoje vivem na comunidade três idosos, dois adultos e quatro crianças. Muitos dos homens morreram atropelados e outras famílias que viviam no território, por causa da frustração das tentativas anteriores de retomadas, foram morar em reservas.

O mbaraka é um chocalho usado como instrumento de ritmo para dar o compasso da reza. É geralmente usado por homens, poucas mulheres o utilizam, como as rezadeiras e líderes.

A família de Damiana vive posicionada entre as cercas de uma fazenda qualquer e a estrada. Nos limites entre o público e o privado, os Kaiowá resistem a dias de sol e chuva, a ameaças constantes, à fome e ao descaso do Estado. O grupo tentou por diversas vezes retomar o território de origem, mas foi obrigado a voltar para as margens da BR, seja por determinação da Justiça, seja pela ação dos próprios funcionários da fazenda que abrange o tekoha - arrendada para a Usina São Fernando Açúcar e Álcool. Apesar dos perigos de uma vida à beira da rodovia, acampar em frente ao tekoha é uma estratégia para que possam exercer uma espécie de domínio, permanecer próximos à sua terra tradicional até ocupá-la novamente.

Damiana e seu então marido, Ilário Ascário já moraram na reserva de Dourados e de Caarapó e não conseguiram se adaptar aos locais e aos vizinhos. As reservas, cedidas pelo governo para abrigar indígenas de diferentes etnias, não têm estrutura para que possam manter sua cultura. Os Kaiowá necessitam viver em suas terras de origem, devido à ligação espiritual que possuem com o tekoha. A família, que conseguiu se manter no território sob a condição de trabalho na fazenda, foi expulsa pelos proprietários da terra na década de 1980, quando migrou para as reservas da região. Distantes do tekoha, o sonho de viver no território tradicional permaneceu vivo e motivou que eles voltassem e resistissem às margens da rodovia, no fim da década de 1990.

O cotidiano no Apyka’í é sustentado pelo barranco que separa os indígenas da BR e os aproxima das plantações de soja da terra vizinha ao tekoha. Enquanto os caminhões fazem movimento na estrada, as histórias de luta e resistência são abrigadas nos pequenos e espaçados barracos de lona do acampamento. Somente Damiana possui casa construída. Por conta da precariedade de sua condição de vida e por ser conhecida pela luta, a cacique conquistou a solidariedade e amizade de acadêmicos e docentes da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Entre eles, se destaca o professor de Direito, Tiago Botelho que foi responsável pela ‘vaquinha online’ e conseguiu fundos para construir a casa de madeira. A moradia foi conquistada com a doação de 250 pessoas e alcançou o objetivo de 20 mil reais em três meses. O professor propôs a construção de uma casa removível, para acompanhar a cacique em suas idas e vindas pelo território. A iniciativa surgiu a partir do último despejo sofrido. Damiana, que ocupava há três anos um pedaço da fazenda que abrange seu território, foi expulsa em julho de 2016 e obrigada a voltar para a BR, desta vez do outro lado da rodovia. Segundo o relato de Tiago Botelho, que presenciou o despejo, 60 policiais armados chegaram no tekoha numa manhã fria e expulsaram os nove moradores, em sua maioria idosos e crianças. Os pertences dos Kaiowá foram jogados em um caminhão e o altar sagrado destruído, tudo foi queimado e soterrado por uma máquina de terraplanagem. No mesmo dia, sem sequer um teto para se proteger da chuva que caía, os Kaiowá começaram a construir novos barracos às margens da estrada.

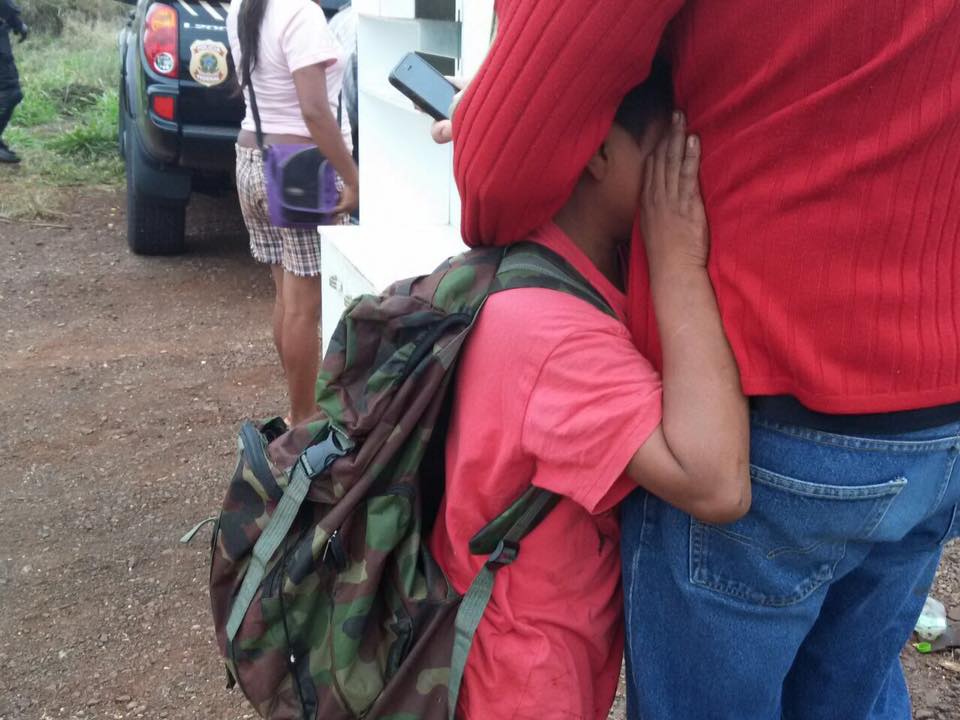

O último despejo sofrido pela comunidade de Apyka'í foi em 2016, quando 60 policiais armados expulsaram a dezena de moradores do tekoha. (Foto: Nathaly Munarini)

O último despejo sofrido pela comunidade de Apyka'í foi em 2016, quando 60 policiais armados expulsaram a dezena de moradores do tekoha. (Foto: Nathaly Munarini)

Numa manhã fria, as crianças esperavam pelos adultos à beira da BR. (Foto: Nathaly Munarini)

Sandriel é o neto órfão de Damiana e chora por mais uma expulsão. (Foto: Nathaly Munarini)

Após o despejo, os poucos pertences da comunidade foram postos à beira da rodovia. (Foto: Nathaly Munarini)

Frágeis barracos de lona serviram para abrigar a família do frio após a reintegração de posse. (Foto: Nathaly Munarini)

A líder Damiana resiste a mais uma expulsão e promete voltar à sua terra de origem. (Foto: Nathaly Munarini)

A líder Damiana resiste a mais uma expulsão e promete voltar à sua terra de origem. (Foto: Nathaly Munarini)

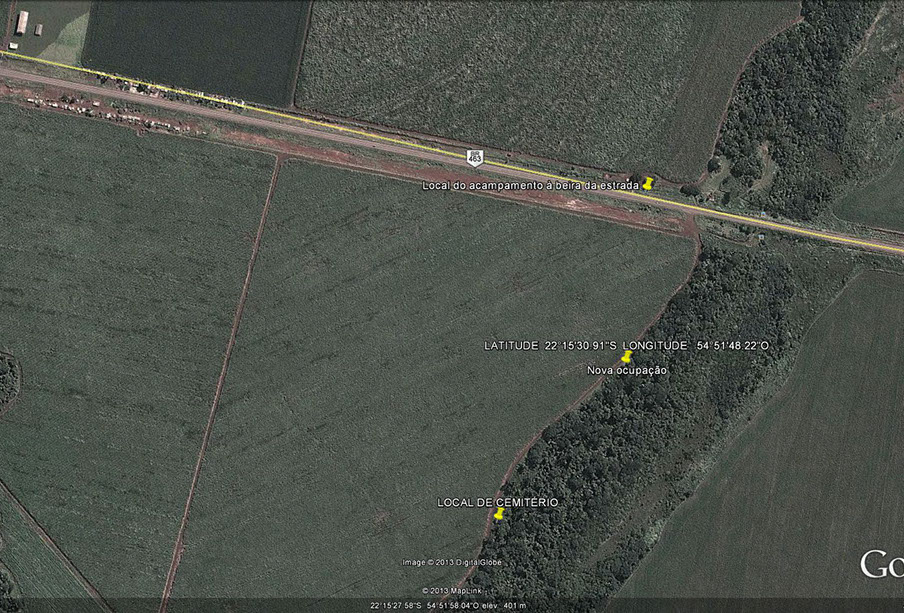

O mapa mostra alguns dos locais que a comunidade já ocupou. (Fonte: MPF/MS)

Imagens da ocupação feita pela comunidade em 2013. (Foto: Marcos Homero - MPF/MS)

Imagens da ocupação feita pela comunidade em 2013. (Foto: Marcos Homero - MPF/MS)

Em 2009, a família sofreu um ataque de seguranças, que queimaram os barracos. (Foto: Marcos Homero - MPF/MS)

A foto foi tirada em um período em que começava a ser duplicada a BR-463. A partir daí iniciaram as mortes dos parentes de Damiana por atropelamento. (Foto: Marcos Homero - MPF/MS)

Em 2009, iniciou-se a duplicação da rodovia em que Damiana e sua família moram. O grupo se viu obrigado a mudar para o outro lado da estrada. (Foto: Marcos Homero - MPF/MS)

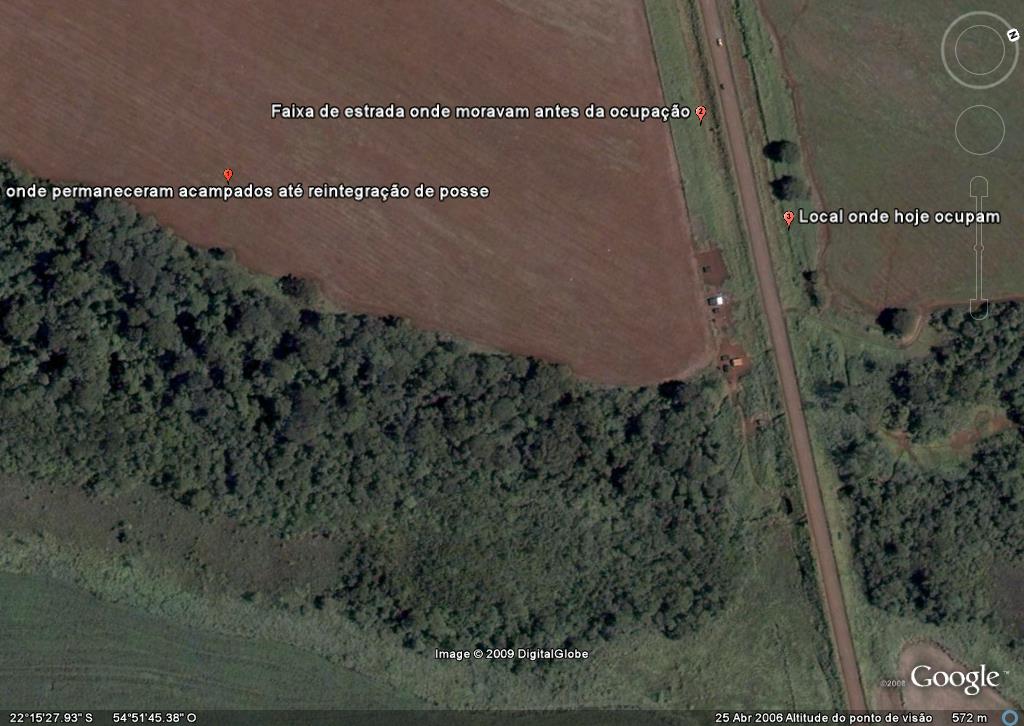

Locais que a comunidade ocupou na fazenda Serrano e após reintegração de posse. (Fonte: MPF/MS)

As casas se localizam entre a beira da estrada e os limites de uma fazenda

Damiana é a única moradora que possui uma casa de madeira. A moradia foi conquistada com doações online.

Sem os recursos mínimos de sobrevivência, é o riacho da fazenda próxima ao acampamento que abastece a comunidade. Por estar dentro da área de plantação, os resíduos de agrotóxicos chegam com a chuva ao córrego e são consumidos pelos indígenas. Em nossa primeira conversa, Damiana já nos mostrou as condições da água. No caminho, chamou as crianças para acompanhar a trilha que se segue por alguns metros no meio da mata até o riacho raso, de poucos metros de largura. É ali que toda a comunidade retira a água para o consumo, para cozinhar e para tomar banho.

Além da falta de água potável, a alimentação também é um problema. Diferente de quando estava no tekoha, no acampamento não há espaço para o cultivo. As plantações de mandioca, milho, batata doce, amendoim, quiabo, abobrinha e melancia ficaram no passado e agora a única forma de obter alimento é através de doações ou do apoio de órgãos governamentais como a Funai. É preciso auxílio até para conseguir a pequena porção de mandioca, que a cacique serviu no dia em que estivemos no Apyka’í. Os membros da comunidade dançavam e celebravam nossa chegada ao mesmo tempo que agradeciam a raiz a ser dividida no almoço.

Damiana sempre precisou de ajuda, mas lamenta por estar cada vez mais dependente da solidariedade alheia.

- Quando ia incomodar lá na Funai? Só por causa de lona. Mas agora estou morando aqui, nós triste. Acabou comida, dorme sem janta. Tem que pedir na rua, pão de ontem, comida de ontem, água é difícil também. Quando choveu um dia, o rio ficou vermelho. A gente cozinha e fica igual tomate, mas agora os fazendeiros vem plantar soja aqui, lá também, aqui também. Vai plantar, veneno também, passou no rio.

Ao falar do riacho envenenado por agrotóxicos, Damiana relembra a morte de sua tia. Alzira Melita tinha 90 anos quando não resistiu ao consumo das substâncias e faleceu. Na fala carregada de rancor, a líder conta a história e acredita que a intoxicação tenha sido causada propositalmente por jagunços da fazenda.

A tia não é a única perda sentida por Damiana. No dia de nossa visita, ela nos pediu ajuda para abrir um banner que estava guardado. Nele, abaixo da frase “Deixe o Apyka’í viver, porque estes já morreram” havia fotos de alguns membros de sua família que faleceram na espera pela terra. Enquanto elencava todas as mortes que aconteceram a poucos metros dali, citou o neto Gabriel Lopes, uma das lembranças que mais abala a cacique. A fala embargou, Damiana se levantou e entrou na casa para esconder o choro. Gabriel era pequeno quando morreu, aos quatro anos foi atropelado por um caminhão que sequer parou para prestar socorro. O corpo do menino foi encontrado dilacerado a 39 metros do local do impacto.

Ao lado da casa de Damiana, uma bandeira se sacodia com o vento para que todos na estrada pudessem ver as palavras de protesto

O riacho de pequenos metros de largura é utilizado para todas as necessidades da família

Damiana presenciou mais sete mortes, todas por atropelamento e muitas delas sem socorro dos motoristas. A cacique acredita que os incidentes foram encomendados, mas segundo o antropólogo do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/ MS) Marcos Homero Lima, é impossível confirmar as suspeitas da líder, pois as investigações não são conclusivas. Nos boletins de ocorrência, as mortes estão registradas como acidentes de trânsito. Ela perdeu o filho, Sidnei Cario de Souza, que aos 26 anos foi atropelado por um ônibus que levava trabalhadores da usina de cana da região, nas proximidades do munícipio de Laguna Carapã. Depois perdeu o neto, Aginaldo Cario de Souza, de 19 anos. Morreram também outros membros de sua parentela, como Valdicrei Marta Sanabri, de 18 anos; Magno Freitas dos Santos, de 16 anos; Adeci Lopes, de 17 anos e Ramão Araújo, de 64 anos. A cacique lembra também a morte do marido Ilário Ascário, que morreu na mesma rodovia que os abriga. Após a morte de Ilário, Damiana e sua família foram transportados por um caminhão de bois - escoltados por trabalhadores da fazenda - até a Terra Indígena de Caarapó. O marido foi o único membro da comunidade que não pôde ser enterrado no cemitério do Apyka’í, fato lamentado pela cacique. Para os Kaiowá, dar um destino aos seus mortos é de extrema importância e sabem exatamente o local onde todos estão sepultados, mesmo que em terrenos sem qualquer sinalização. Na cultura Kaiowá eles devem ser enterrados no tekoha onde nasceram, junto de seus ancestrais e esse é um dos motivos de voltar ao território de origem.

- Índio Kaiowá Guarani sabe onde que enterra pai, onde enterra a comunidade, onde enterra o vô, tataravô, né. Por quê? Se eu quiser, eu ponho prazo, qualquer hora vamos pular lá. Eu não tenho medo não.

Quando encontramos com Damiana na Aty Kuña, a assembleia das mulheres Guarani e Kaiowá, a líder estava bastante abalada com a notícia de que o cemitério de seu pai havia sido soterrado pelo proprietário da fazenda. Atualmente, a cacique é proibida de visitar seu tekoha localizado em meio à mata da fazenda e protegido por seguranças armados.

Uma forma de organização dos Kaiowá, a parentela ou família extensa é composta por núcleos familiares. O parentesco da etnia é composto por uma ampla rede de relações, que envolvem sangue, descendência, afinidade e residência.

A vulnerabilidade e a exposição à violência e ao descaso, fizeram dos Kaiowá pessoas valentes. Eles não se orgulham da característica, ela é necessária para a sobrevivência de seu povo. Fica evidente que Damiana, assim como outros moradores da comunidade, não sente medo de morrer pela terra e das ameaças às quais está sujeita dia a dia. Há relatos que de todo fim de semana jagunços das fazendas do entorno tentam amedrontá-los disparando tiros na região.

- Sábado e domingo pistoleiro está lá, armado. Eu não tô mentindo pra senhora. Pra não levar, pegar (..) lá, chegou os pistoleiros de lá todos armados. Eu vi tudo a arma deles. De dia deixa tudo na casa dele, mas de noite pega tudo. Sábado e domingo dão tiros em cima do barraco do guri lá.

Tanto capangas como seguranças da fazenda são descritos por Damiana como ‘os pistoleiros’. Segundo informações do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) uma empresa de segurança, hoje fechada, foi denunciada em 2013 por formar milícia privada e ameaçar os Kaiowá do sul do estado. A comunidade foi impedida de pegar água na região próxima à fazenda e ameaçada de morte caso voltassem a tentar. Além disso, o Apyka’í já sofreu um incêndio causado pelos seguranças. O fogo consumiu barracos, comida e roupas. Além das cinzas, só sobrou a vontade de retomar o território mais uma vez.

Sete, o número de vezes que os Kaiowá tentaram retomar o tekoha. Não há cronologia na narrativa dos acontecimentos, característica cultural dos indígenas, eles priorizam a forma como cada episódio aconteceu. Em todas as retomadas e despejos, uma história de violência diferente. Tiveram as casas derrubadas, o poço entupido, perderam a criação de animais, como as galinhas, os porcos e os patos, foram até levados para reservas contra suas vontades. Os despejos, por vezes, foram feitos por funcionários da propriedade, outras pela própria Polícia Militar (PM) por ordem da Justiça Federal. De qualquer forma, o sofrimento de ser retirado de suas terras foi o mesmo. Apesar de tantas expulsões, eles ainda têm a vontade de voltar, e Damiana promete que será em breve.

- Sete vezes despejo. Agora vamos entrar lá, só que eu vou entregar meu corpo lá. Pode matar. Vai ficar junto de meu pai. Só que não vou deixar meu pai sozinho lá, meu marido também. Tem que ficar junto lá também. Não tem medo, guerreira é guerreira, por isso tô ficando líder. Não vou abaixar minha cabeça, nós vamos entrar. Vamos ocupar nosso tekoha, por que vou ficar aqui igual cachorro? Pra isso índio Kaiowá tem tekoha.

Em 2003, a comunidade fez seu primeiro contato com o MPF para reivindicar o território. 14 anos depois, os estudos antropológicos sequer foram iniciados e o grupo de trabalho extinto. Há um longo caminho até a retomada definitiva e o reconhecimento do território como de propriedade da comunidade. A luta travada por Damiana é de forças desiguais. De um lado, o pequeno grupo do acampamento, do outro a empresa do poderoso José Carlos Bumlai. Apesar disso, a esperança de morar no tekoha, ainda permanece viva no Apyka'í. A luta é pelo futuro, para que as crianças quando mais velhas habitem o território de origem e vivam com dignidade.

Conheça outras histórias